【案例分享】台中市大明國小教師 張崴耑-用身體歌謠記憶台灣史地2017/06/03

國小社會課的一大重點,就是培養孩子思考與表達,但同時仍有很多該學該記的,

於是,張崴耑投身研發創新教學法,想用最省時有效的方式解決背誦的問題。

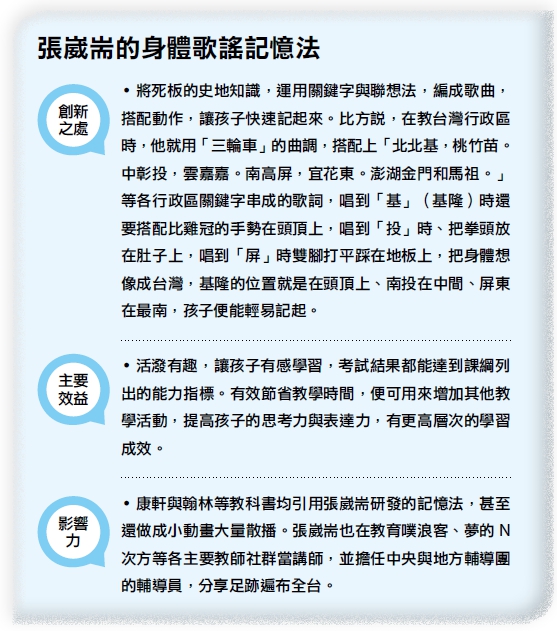

國小社會科向來給人偏重記憶與背誦的印象,台中市大明國小老師張崴耑自創一套教學法,用歌謠搭配身體動作,讓孩子用有趣又有效的方式記台灣史地,不僅讓死板的知識活起來,還能節省教學時間,讓社會課更有餘裕培養孩子的思考力與表達力。

任教已20年的張崴耑,曾獲師鐸獎與台中Special教師,也是「教育噗浪客」與「夢的N次方」等教師社群的當紅講師。張崴耑說:「我本身就是個搞笑咖,上課向來走歡樂路線,但教書一陣子之後,我開始反思,除了有趣之外,是不是還應該引導學生學些深層的東西?」

張崴耑認為,國小社會課的一大重點,就是培養孩子思考與表達,但同時仍有很多該學該記的,於是,他投身研發創新教學法,想用最省時有效的方式解決背誦的問題。

加些小點子,上課更有fu

「國小階段的孩子很需要具體概念,課本上的知識若能搭配歌謠、身體動作,會讓孩子除了視覺之外,還有聽覺、觸覺的感受。尤其社會科有很多內容跟空間有關,具象的感受會比抽象的資訊更有效,」張崴耑說,以身體歌謠記憶台灣史地,就是善用聯想,用關鍵字配上歌曲動作,在課堂上帶動唱,讓孩子琅琅上口。

目前很多老師在用的「台灣行政區之歌」,就是張崴耑研發的。他還發明了「台中古蹟之歌」、「中國朝代之歌」等;甚至請同學創作,有同學把電影《總舖師》的曲子《金罵沒ㄤ》變成台灣民俗節慶之歌。也有同學把電影《那些年我們一起追的女孩》主題曲《那些年》的曲調,配上記憶台灣原住民族的歌詞。

又比方說,在教台灣的歷史時期時,張崴耑會請孩子伸出右手手臂、比個手槍姿勢,請孩子想像從指間到指頭分別是史前、荷西、明鄭時期,手掌到手肘是清朝,手肘到肩膀是日治,身體則是民國時期,並搭配口訣背誦各期間的年代。之後,課本上提到任何年代與事件、例如1786年的林爽文事件時,就請孩子比右手上臂,讓學生更具體了解事件的相對時間與先後。

張崴耑還有一些小點子,讓上課更有fu。他會準備一些音樂,當做孩子讀課文的配樂,「例如談到日治時代的保甲制度時,可以請孩子邊唸課文邊搭配電影《帝國大反擊》的歌,讀到後藤新平課文就搭電玩「超級瑪利」的音樂,只是小創意,就能讓孩子對課文有共鳴。」

希望孩子在自我發展與適應社會中取得平衡

教課本知識之外,張崴耑還讓孩子進行各式活動。例如,每週請孩子上台報告全球新聞、培養國際觀,也有小組討論、戶外踏查等,「久而久之,孩子對自己身處的環境都有認識,也能跟人討論氣候協議、一帶一路等,考試時,該記的又都有記到。」

張崴耑出的考卷也非常特別。他盡量多用問答題,希望培養孩子的論述能力,「例如五年級的台灣史會教到民國時期的經濟,我的題目就會簡述經濟起飛的過程,但也提到,當時因為發展經濟、犧牲了環境。最後問學生,如果你是孫運璿,你會怎麼做呢?要選發展經濟或保護環境、或如何平衡?」

又比方說,在經濟跟環境的單元中,有談到火力發電、核能發電等能源議題,考題就請學生回答自己支持使用哪一種能源、原因為何,「表達只要完整、符合邏輯,就盡量給分,我希望孩子能習慣用文字論述。」張崴耑強調,他教學的最終目標,是希望每個孩子都能在自我發展與適應社會中取得平衡。

文章出處: 《未來Family》第24期